Das malerische Zentralmotiv nimmt meist Bezug auf die Profession des künftigen Krugbesitzers. Neben den bereits erwähnten Zunftemblemen zählen unterschiedliche Darstellungen von Handwerkern, Winzern, Bauern, Schäfern, Soldaten sowie Jägern oder Musikanten zum individuell gestalteten Bilderkanon. In den Bildern treten Frauen meist zusammen mit den Männern in Erscheinung, selten sind sie einzeln und dann vorzugsweise am Spinnrad dargestellt. Allerdings waren die Frauen wohl selten Auftraggeberin; diese „Krüge“ waren sicherlich Geschenke. Die Dargestellten sind gelegentlich statisch, häufiger jedoch bei einer typischen Tätigkeit porträtiert. Solche naiven Genredarstellungen vermitteln uns liebenswerte Einblicke in die damalige Zeit. Daneben kommen aber auch topografische Ansichten vor. Das Badischen Landesmuseum besitzt beispielsweise Krüge mit Ansichten von Durlach, der Karlsruher Residenz oder Schloss Gottesaue. Natürlich gibt es auch Darstellungen privater Häuser. Dazu zählt ein besonders „erzählerisches“ Beispiel in der Kornwestheimer Ausstellung. 1815 hat Jacob Herzog aus Eichstätten (=79356 Eichstetten / Hochschwarzwald) die betreffende Weinkanne in Durlach anfertigen lassen. Dank seiner Sonderwünsche ist ein regional höchst reizvolles Zeitdokument entstanden, dem wir entnehmen, dass Jacob Herzog Schwanenwirt und außerdem Bäcker war: In naiver Malerei ist das „Porträt“ des Gasthauses „Zum Schwanen“ in Eichstetten dargestellt; seitlich daneben Bäcker-Embleme – in der frühen Dekorart mit zwei seitlichen Löwen. Diese alte Zunftdarstellung belegt, dass man auch Auftragswünsche mit „veralteten“ Details berücksichtigte. Insgesamt ist dieses Unikat höchst bemerkenswert. Ebenso einmalig sind beispielsweise Durlach-Krüge mit Darstellungen einer Nonne (1815, ehem. Slg. Schafft) oder eines Kaminfegers (1808, Reiss-Mus. Mannheim). Für solche Weinkannen mussten verständlicherweise spezielle Vorlagen entworfen werden. Gleiches galt für weitere ausgefallene Berufsgruppen – wie Rheinschiffer oder Wengertbüttel (Weinbergpolizisten). Für gängige Berufe findet man dagegen häufig ähnlich bemalte Krüge. Solche Bildwiederholungen weisen meist kleine Abweichungen auf, weshalb der erwähnte Karlsruher Katalog feststellt: „Obwohl sich Hunderte von Krügen erhalten haben, sind bis heute nicht zwei vollkommen gleich bemalte Stücke aufgetaucht.“ Daraus wird gefolgert, dass die Durlacher Birnkrüge als Auftragsarbeiten Einzelanfertigungen waren. Allerdings hat die Manufaktur sicherlich Entwürfe beziehungsweise Skizzen von gängigen Dekoren – gewissermaßen als Mustervorlagen – für ihre Kunden bereit gehalten. Die „MuseumsGalerie Kornwestheim“ zeigt beispielsweise über ein halbes Dutzend Birnkannen (von 1804 bis 1837) mit einem pflügenden Bauern. Bereits auf Krügen von 1765 und 1794 (Bad. Landesmus., Karlsruhe) sowie 1799 (Reiss-Mus., Mannheim) kommt das identische Sujet vor – allerdings seitenverkehrt. Abgesehen von Unterschieden in Größe, Proportionen und bei Details, ist eine gemeinsame Vorlage erkennbar. Diese wurde offensichtlich immer wieder frei kopiert und im 19. Jahrhundert sogar spiegelbildlich benützt. Ebenso müssen für andere, sehr ähnlich reproduzierte Sujets – wie etwa Soldaten, Flötenspieler oder Spinnerinnen – Skizzen oder Vorlagen vorhanden gewesen sein. Nur so ist die ständige Wiederholung gleicher Sujets erklärlich. Fertige Bestellungen wurden von den Auftraggebern abgeholt und standen damit nicht – jahrelang – als Vorbild zur Verfügung. Der Durlacher Betrieb benützte keine Fabrikmarke, trotzdem findet man immer wieder Bodenmarken. Bei Nummern oder Zahlen handelt es sich wohl um Größenangaben oder Formenbezeichnungen. Bei Buchstaben vermutet man Malermarken, und die Fayenceforschung hat versucht, durch Stilvergleiche von Malereien einzelnen Buchstaben bestimmte Maler zuzuschreiben. Doch endgültig ist das Problem der Malermarken nicht gelöst, denn bis jetzt ist unklar, warum unbemalte Produkte mit aufgemalten Buchstaben versehen sind. Für voll ausgeschriebene Namen und Monogramme – vereinzelt sogar mit Jahreszahlen – konnten dagegen bestimmte Maler nachgewiesen werden. Fehlt jedoch der Vorname, so steht der Urheber – wie im Fall der Signatur „Löwer“ – ebenfalls nicht eindeutig fest: Denn außer Syrakus Löwer (1729-1799) waren auch vier seiner Söhne als Maler in Durlach tätig!

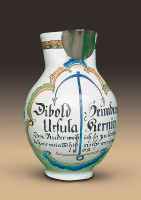

Birnkrug in einer Rocaillenreserve mit Anker: Beischrift: „Dibold Heimburger – Ursula Kernin – Den Ruder weiß ich so zu lenken – das mir mein Schiff nicht wird versinken – 1802.“ Seitlich die üblichen Blumenbuketts. Kulturgeschichtlich interessant an diesem Krug ist der in Zinn ergänzte Ausguss. Da Fayencen deutlich Bruch gefährdeter sind als Porzellane, kam es immer wieder zu Schäden im Randbereich. Durch die hohe Wertschätzung der persönlichen Trinkgefäße ließ man im 18./19. Jahrhundert auch so aufwändige – dabei für unseren heutigen Geschmack wenig ästhetische – Reparaturen durchführen

Birnkrug in einer Rocaillenreserve mit Anker: Beischrift: „Dibold Heimburger – Ursula Kernin – Den Ruder weiß ich so zu lenken – das mir mein Schiff nicht wird versinken – 1802.“ Seitlich die üblichen Blumenbuketts. Kulturgeschichtlich interessant an diesem Krug ist der in Zinn ergänzte Ausguss. Da Fayencen deutlich Bruch gefährdeter sind als Porzellane, kam es immer wieder zu Schäden im Randbereich. Durch die hohe Wertschätzung der persönlichen Trinkgefäße ließ man im 18./19. Jahrhundert auch so aufwändige – dabei für unseren heutigen Geschmack wenig ästhetische – Reparaturen durchführen

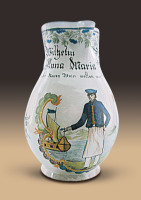

Birnkrug: In dreiseitiger Rocaillenrahmung steht ein Schiffer vor Berg begrenztem Wasser; links ist noch ein Teil eines Frachtenseglers zu erkennen. Beischrift: „Wilhelm Volz – Anna Volz 1830 – Bey dem guten Neuen Wein, wollen wir Vergnügt und lustig sein.“ Neben Bauern, Winzern und unterschiedlichen Handwerkern finden sich auch ausgefallene Berufe unter den Durlacher Auftraggebern

Birnkrug: In dreiseitiger Rocaillenrahmung steht ein Schiffer vor Berg begrenztem Wasser; links ist noch ein Teil eines Frachtenseglers zu erkennen. Beischrift: „Wilhelm Volz – Anna Volz 1830 – Bey dem guten Neuen Wein, wollen wir Vergnügt und lustig sein.“ Neben Bauern, Winzern und unterschiedlichen Handwerkern finden sich auch ausgefallene Berufe unter den Durlacher Auftraggebern

© „Trödler & Sammler Journal“, GEMI Verlags GmbH, 85293 Reichertshausen